約30年の歳月をかけて再建し、一夜にして焼失した『首里城』に行ってみた

2019年10月31日に『首里城焼失』との驚きのニュースが流れ、地元の方々だけでなく、日本中、世界中の人々に衝撃を与えました。

本日は火災から一週間を過ぎた首里城を探訪し、主殿が無くなっても、それでも魅力が満載で、観光で訪れる価値はあるんだという事をご案内したいと思います。

野次馬で訪れたんじゃなく、ちゃんと応援の意味で来たんですね。

▼アクセス

首里城へは、ゆいモノレールで首里駅下車し徒歩15分で訪れるルートが最もリーズナブルな方法ですが、沖縄はタクシーの初乗りが560円と安く、また国際通り等に隣接する県庁前駅から乗っても1,300円程し掛からないので、タクシー利用がオススメです。

住所:〒903-0812 沖縄県那覇市首里当蔵町3丁目1

本日は、タクシーに乗車しやってきたのですが、車内でドライバーさんに火災の件をお聞きすると涙ぐまれ地元の方々が心を痛められておられるのが分かり、深くはお聞き出来なかったという事がありました。

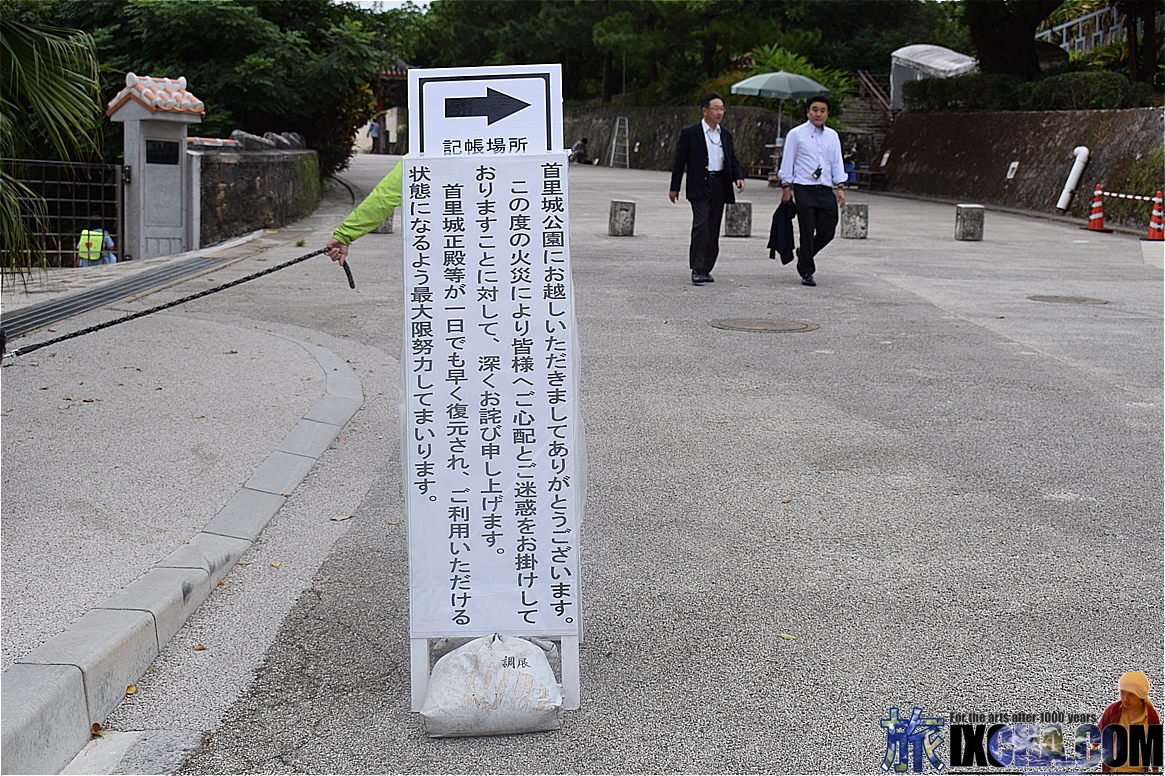

そして、火災から一週間たった首里城の入口に到着すると、いくつかのテレビクルーがいたり、火災への詫び文が掲げている等がありましたが、地元の人々はジョギングをされているなど、平穏を取り戻しておられました。

また、火災のため首里城観光は出来なくなったと聞いていましたが、首里城正殿に向けて歩く途中の土産店などが集まった総合案内所『首里城公園レストセンター』は通常に営業されておられます。

「首里城公園レストセンター」を過ぎ、更に歩いて行くと『守礼門』が見えてきました。

只今の時刻がAM8時30分という事もあり、訪れる人も少なくなっております。

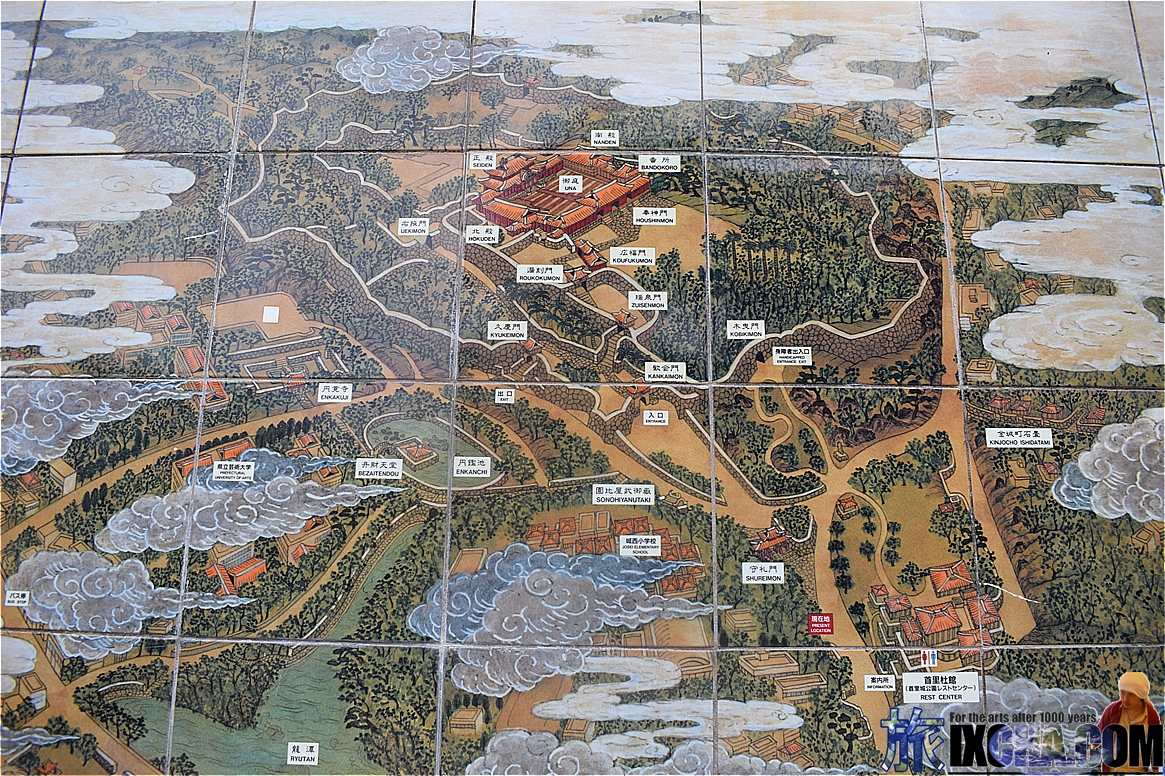

ちなみに、現在の位置は「現在地」と書かれた場所で、守礼門から直ぐに首里城正殿がある事が分かります。

▼守礼門

この『守礼門』は、日本の城郭でいう正面玄関にあたる大手門で、中国からの使者が訪れた際には、琉球王国の国王以下の高官らが守礼門まで出迎え最高の礼をもって迎えたと云われております。

最高の礼をもって迎えたというと『ようこそ!琉球へ』みたいなのを想像するけど、『三跪九叩頭の礼』という清朝皇帝の前でとる臣下の礼で迎えたと云われているんだよ。

この「三跪九叩頭の礼」というのは次の様な、なんとも屈辱的な作法なんだよ。

【三跪九叩頭の礼作法】

①「跪(ひざまづけ)」の号令で跪く。

②次の号令で手を地面につけ、額を地面に打ち付ける。

③更に次の号令で手を地面につけ、額を地面に打ち付ける。

④そして、更に次の号令で手を地面につけ、額を地面に打ち付ける。

⑤「起」の号令で起立する。

これを計3回繰り返し、合計9回行うんだ。

なんとも屈辱的ですね。

ちなみに、中国皇帝に仕える臣下として、琉球王国はこの守礼門で行い、李氏朝鮮は迎恩門で行っていたんだって。

この「守礼門」の創建年代は分かっていないんだけど、琉球王国第二尚氏王朝4代目の尚清王(在位1527~1555)の時に建てられていることは分かっているよ。

1530年頃の本土(日本)は戦国時代まっさかりで、武将達が群雄割拠していた時代ですね。

うん。

だけど残念な事に、元あった門は第二次世界大戦末期の沖縄戦で焼失してしまっており、現在のものは1958年に再建され、1972年に沖縄県指定有形文化財となっているんだよ。

日本本土にはない、なんともハイカラな造りの門ですね。

守礼門を越え、少し進むと右手に新しい石壁が見えます。

▼国王頌徳碑

そこには『国王頌徳碑』なる石碑がありました。

これは、琉球王国第二尚氏王統の第3代国王である尚真王の徳を称え1522年に建立されたる頌徳碑だそうです。

※頌徳とは、徳を称えるという意味です。

正殿に向けさらに歩を進めます。

首里城を訪れた人が驚く点の一つに、思っていたよりも大きく巨大なお城があげられるんだよ。

ここまで歩いただけだけど皆の創造よりも巨大なお城だって分かるね~

▼園比屋武御嶽石門

更に進んだ先に『園比屋武御嶽石門(そのひゃんうたきいしもん)』という世界遺産に登録される門がありました。

これはね、形もそうだし、名前に「門」という字が入っていたりするけど、人間が通る門じゃなく、国王が外出する時に安全を祈願した礼拝所なんだよ。

創建は、尚真王の時代である1519年と古く、昭和8年に国宝に指定されるも沖縄戦で一部が破壊され、戦後に復元されたものなんだ。

現在は、沖縄を代表する石造建造物として重要文化財に指定され、2000年には世界遺産に登録されてるよ

「園比屋武御嶽石門」という舌の噛みそうになる門を越え進むと左の城壁に沿って進む道と、右に城門が見える分岐に出てきました。

▼歓会門

先ずは、右手の城門を観に近づいてみます。

この門は、『歓会門(かんかいもん)』といい、城郭内に入る正門にあたります。

この門の創建は1477~1500年頃と言われる古いものでしたが、沖縄戦で焼失した為に戦後に復元されたました。

門の名前にある「歓会」は、歓迎するという意味で中国からの使者を歓迎するという意味でつけられた名称だよ。

本来はこちらから城内に入れるのですが、火災の為に固く閉ざされております。

歓会門から城内に入ることが出来ないので、先ほどの分岐の左手側の城壁に沿って進みます。

堅牢そうな石垣で出来た城壁は、威圧感があります。

進んできた左手には沖縄らしく、ガジュマルの老木が見事に茂っておりました。

そして、右手に目を向けると・・・

▼瑞泉門

『瑞泉門(ずいせんもん)』と云われる立派な城門があります。

「瑞泉門」という名前の由来は、ここからだと見えないけど、門の手前にある「龍樋(りゅうひ)」と呼ばれる湧き水にちなみ、「立派な、めでたい泉」という意味の「瑞泉」が付けられたんだよ。

この門の創建も古く、1470年頃だったと言われておりますが、沖縄戦で焼失した為、、戦後に再建されております。